Modifiche alla nomenclatura combinata per il 2026. Alcune riflessioni sul ruolo della classificazione e sull’evoluzione tecnologica: ad esempio i veicoli elettrici e gli impianti a fonti rinnovabili

Il regolamento 2025/1926 del 22 settembre 2025 pubblicato il 31 ottobre 2025 apporta le modifiche alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune per il 2026: si tratta di un opera di costante ammodernamento ed adeguamento della nomenclatura combinata all’evoluzione della tecnologia e ad alcune dinamiche del commercio internazionale.

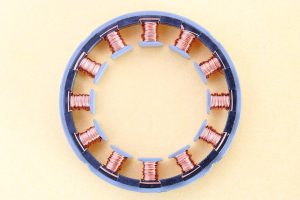

Al riguardo si ricorda il considerando n.3 il quale dispone quanto segue: “È necessario modificare la NC al fine di tenere conto dell’evoluzione delle esigenze in materia di statistiche e di politica commerciale nonché degli sviluppi tecnologici e commerciali mediante l’introduzione di nuove sottovoci intese ad agevolare il monitoraggio di merci specifiche («ossidi di litio nichel manganese cobalto» e «litio-ferro-fosfato» nel capitolo 28, «grafite artificiale» e «wafer fotovoltaici» nel capitolo 38, «torri tubolari in acciaio per turbine eoliche e sezioni di torre» nel capitolo 73, «rotori e statori per turbine idrauliche» e «pale di turbine eoliche» nel capitolo 84, «generatori a celle a combustibile a idrogeno», «convertitori con funzionalità per inseguimento del punto di massima potenza», «separatori di pellicola di plastica» e «assemblaggi di celle galvaniche impilate» nel capitolo 85 della NC)”.

Infatti, come si potrà leggere sotto, i maggiori interventi riguardano i componenti per la realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica a partire da fonti rinnovabili (eolico, fotovoltaico) a prescindere dalla taglia e configurazione (come le CER) della relativa officina elettrica, componenti per la mobilità elettrica (batterie LFP, batterie NMC, celle ad idrogeno) e chiaramente la grafite.

***

Per 2841 “Sali degli acidi ossometallici o perossometallici” si ricordano: a) 2841 90 40: ossidi di litio manganese e cobalto; b) 2841 90 70: altri.

In merito alla voce doganale 2842 “Altri sali degli acidi o perossoacidi inorganici (compresi gli alluminosilicati di costituzione chimica definita o no), diversi dagli azoturi” si ricordano le seguenti sottovoci:

- 2842 90 20 litio-ferro-fosfato LFP

- 2842 90 70

2909 30 37 e 2909 30 39 Decabromodifeniletere e altri

2915 90 15 e 2915 90 90 Acidi perfluoroottanoici e i loro sali .

Per la voce 3801 “Grafite artificiale; grafite colloidale o semicolloidale; preparazioni a base di grafite o di altro carbonio, in forma di paste, blocchi, placchette o di altri semiprodotti” si ricordano: a) 3801 10 10 Polveri contenenti non oltre lo 0,05 % di ceneri in peso di grafite artificale; b) 3801 10 90 altri.

Si ricordano inoltre

- 3818 00 11––Wafer di spessore non superiore a 200 micrometri, rettangolari, anche con angoli tagliati o arrotondati (cosiddetti “wafer fotovoltaici“) e 3818 00 19 altri.;

- 7308 20 10––Torri tubolari in acciaio per turbine eoliche e sezioni di torre e 7308 20 90–altri;

- Sempre nell’ambito di pale eoliche si annoverano le seguenti novità: 8410 90 10–Rotori; 8410 90 20–Statori ; 8410 90 90

- 8412 90 60–Pale di turbine eoliche; 8412 90 70–altre;

- 8501 33 10–Generatori a celle a combustibile a idrogeno; 8501 33 90–altro;

- In merito ai convertitori statici si annoverano le seguenti novità: 8504 40 84–Con funzionalità per inseguimento del punto di massima potenza; 8504 40 87–altri

- Per quanto riguarda le parti di accumulatori elettrici, compresi i loro separatori, anche di forma quadrata o rettangolare si riportano: 8507 90 31 separatori di pellicola di plastica di spessore non superiore a 40 micrometri; 8507 90 39: altri.

- 8543 90 10 parti di assemblaggi di celle galvaniche impilate per apparecchiature per l’idrolisi dell’acqua destinate alla produzione di idrogeno od ossigeno; 8543 90 90–altri.

***

Si tratta di previsioni che mirano ad aumentare la certezza in materie divenute molto sensibili alla luce delle debolezze dei settori manufatturieri dell’UE nell’ambito delle tecnologie green e della mobilità sostenibile: quindi penuria di gigafactory e di produzione di componenti per wind farm e altri impianti di questo tipo.

Si ricordano le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata.

1 I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note;

2 Qualsiasi riferimento ad un oggetto nel testo di una determinata voce comprende questo oggetto anche se incompleto o non finito purché presenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenziali dell’oggetto completo o finito, o da considerare come tale per effetto delle disposizioni precedenti, quando è presentato smontato o non montato; Qualsiasi menzione ad una materia, nel testo di una determinata voce, si riferisce a questa materia sia allo stato puro, sia mescolata od anche associata ad altre materie. Così pure qualsiasi menzione di lavori di una determinata materia si riferisce ai lavori costituiti interamente o parzialmente da questa materia. La classificazione di questi oggetti mescolati o compositi è effettuata seguendo i principi enunciati nella regola 3

- Qualora per il dispositivo della regola 2 b) o per qualsiasi altra ragione una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, la classificazione è effettuata in base ai seguenti principi: a) la voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale. Tuttavia quando due o più voci si riferiscono ciascuna a una parte solamente delle materie che costituiscono un prodotto misto o ad un oggetto composito o ad una parte solamente degli oggetti, nel caso di merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, queste voci sono da considerare, rispetto a questo prodotto od oggetto, come ugualmente specifiche anche se una di esse, peraltro, ne dà una descrizione più precisa o completa; b) i prodotti misti, i lavori composti di materie differenti o costituiti dall’assemblaggio di oggetti differenti e le merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola 3 a), sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l’oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale; c) nei casi in cui le regole 3 a) o 3 b) non permettono di effettuare la classificazione, la merce è classificata nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima tra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione.

4 Le merci che non possono essere classificate in applicazione delle regole precedenti sono classificate nella voce relativa alle merci che con esse hanno maggiore analogia.

5 le regole seguenti sono applicabili alle merci previste qui di seguito: a) gli astucci per apparecchi fotografici, per strumenti musicali, per armi, per strumenti da disegno, gli scrigni e i contenitori simili, appositamente costruiti per ricevere un oggetto determinato o un assortimento, suscettibili di un uso prolungato e presentati con gli oggetti ai quali sono destinati, sono classificati con questi oggetti quando essi sono del tipo normalmente messo in vendita con questi ultimi. Questa regola, tuttavia, non riguarda i contenitori che conferiscono all’insieme il suo carattere essenziale; b) 6. con riserva delle disposizioni della precedente regola 5 a) gli imballaggi ( 1 ) che contengono merci sono da classificare con queste ultime quando sono del tipo normalmente utilizzato per questo genere di merci. Tuttavia, questa disposizione non è obbligatoria quando gli imballaggi sono suscettibili di essere utilizzati validamente più volte.

6 La classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce è determinata legalmente dal testo di queste sottovoci e dalle note di sottovoci, nonché, mutatis mutandis, dalle regole di cui sopra, tenendo conto del fatto che possono essere comparate soltanto le sottovoci dello stesso valore. Ai fini di questa regola, le note di sezioni o di capitoli sono, salvo disposizioni contrarie, parimenti applicabili.

***

La classificazione doganale rappresenta il primo passaggio per la determinazione del dazio e degli altri diritti di confine da corrispondere. Si ricorda al riguardo La sentenza della Corte Giustizia UE, sezione VIII, cause riunite C-129/23 e C-567/23, BG Technik e alii del 28 novembre 2024 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Nejvyšší správní soud e dal Krajský soud v Ostravě – Repubblica ceca), pubblicata su eurlex sezione C del 27 gennaio 2025 fornisce l’occasione per elencare degli aspetti interessanti del processo di classificazione doganale.

In particolare, si segnalano i seguenti punti della pronuncia in esame:

- Il punto 42 “La classificazione doganale deve quindi tener conto non già dell’uso possibile, ma solo dell’uso previsto, valutato sulla base delle caratteristiche e proprietà oggettive del prodotto alla data della sua importazione (v., in tal senso, sentenza del 26 maggio 2016, Invamed Group e a., C‑198/15, EU:C:2016:362, punto 24)”;

- Il punto 52 “ la finalità di un regolamento di classificazione è quella di descrivere in modo concreto la merce che è diretto a classificare nella NC, senza lasciare alcun margine di valutazione soggettiva della merce”;

- Il punto 53 “[la] classificazione deve in particolare preservare la coerenza tra l’interpretazione della NC e quella del SA, che è istituito da una convenzione internazionale di cui l’Unione è parte contraente (v., in tal senso, sentenza del 15 dicembre 2016, LEK, C‑700/15, EU:C:2016:959, punto 36)”;

- punto 54 “ la classificazione doganale deve tener conto, come risulta dalla giurisprudenza citata al punto 39 della presente sentenza, della destinazione inerente al prodotto di cui trattasi. Tale inerenza dev’essere valutata in funzione delle caratteristiche e delle proprietà oggettive di quest’ultimo”.

- Il punto 55 “ la Commissione non è vincolata dalla giurisprudenza di uno Stato membro quando adotta un regolamento di classificazione. Infatti, un regolamento siffatto è diretto a rimediare ad una situazione di incertezza del diritto che può segnatamente sussistere in caso di divergenze giurisprudenziali o amministrative tra gli Stati membri relativamente alla classificazione doganale di una stessa merce (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2019, Amoena, C‑677/18, EU:C:2019:1142, punto 58)”.

Alla luce delle considerazioni svolte dalla Corte di giustizia UE, è possibile affermare che la classificazione doganale di un prodotto deve basarsi sulle caratteristiche e proprietà oggettive di quest’ultimo le quali ne determinano l’uso previsto: la destinazione di un prodotto, infatti, deve essere inerente. Deve essere realizzata nel rispetto della coerenza tra l’interpretazione della nomenclatura combinata (Unione europea) e sistema armonizzato (sistema internazionale di classificazione). Deve essere effettuata attraverso la consapevolezza che la sostanza (caratteristiche essenziali del bene) deve prevalere sulla forma e quindi sul mero design o altri elementi non fondamentali. In caso di omogeneità nell’interpretazione di un bene tra le amministrazioni doganali unionali, la Commissione può emettere un regolamento di classificazione.

La classificazione doganale, insieme al valore e all’origine, costituisce uno dei pilasti dell’obbligazione doganale; al riguardo, l’articolo 56 del regolamento UE 952/2013 al primo comma recita che: “ 1. I dazi all’importazione e all’esportazione dovuti sono basati sulla tariffa doganale comune. Le altre misure stabilite da disposizioni dell’Unione specifiche nel quadro degli scambi di merci sono applicate, se del caso, in base alla classificazione tariffaria delle merci in questione”.

La classificazione doganale rappresenta un processo di natura tecnica, interpretativa e normativa che viene inclusa nell’analisi richiesta per l’ottenimento e il mantenimento dell’AEO, la quale, come risaputo, costituisce un’autorizzazione doganale che definisce il possessore come “affidabile” e, per l’effetto, meritevole di una serie di benefici e si basa sull’approccio del risk management.

Si ricorda al riguardo il quesito n.1.3.2 del QAV (questionario di autovalutazione) per l’AEO per cui: “…a) In che modo e da chi viene decisa la classificazione tariffaria delle merci? b) Quali misure di garanzia della qualità vengono attuate per garantire la correttezza delle classificazioni tariffarie (per es. controlli, controlli di plausibilità, istruzioni di lavoro interne, formazione regolare)? c) Prendete nota di tali misure di garanzia della qualità? d) Controllate regolarmente l’efficacia delle misure di garanzia della qualità adottate? e) Quali risorse impiegate per la classificazione tariffaria (per es. banca dati dei dati principali sulle merci)?…”.

Parimenti, sempre in una prospettiva di gestione del rischio, vale la pena ricordare l’articolo 79 del decreto legislativo 141 del 26 ottobre 2024 “Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi”) il quale descrivendo la nuova fattispecie di “contrabbando per dichiarazione infedele” recita che “1. Chiunque dichiara qualita’, quantita’, origine e valore delle merci, nonche’ ogni altro elemento occorrente per l’applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti in modo non corrispondente all’accertato e’ punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione”.